【新課綱去中國化,那應該是說這句話的人腦袋空洞化】

吳淡如提到國一歷史課去中國化,說她很驚訝女兒和同學不知道孫中山是誰

那個不是課綱的問題,可能是課本還沒上到那裏的問題,也有可能是吳淡如自己女兒和同學程度低落的問題,我個人偏向解釋為前者。

以國中社會課綱來說,目前的教材應該是跑到學習內容指標的A~F,也就是台灣史的部分。在台灣史的部分,指標E日本帝國時期的台灣接下來就是指標F大項當代台灣,這部分的確跳過了中華民國建立史,因此國一學生不認識國父孫中山是非常正常的。

所以我們看後面的指標,國中社會歷史部分的指標在H~M的部分是屬於類似過去九貫課綱中,關於中國史的部分。其中 歷Ha是古中國時到隋唐的部分,強調在文化變遷(而不是歷史事件)上;歷Hb則是以宋元兩個商業大朝代為底探討與周遭國家的貿易、文化交流、軍事戰況等部分,強調區域內外的互動;歷Ia為明清的貿易與文化;歷Ib為晚清面對諸強列國的政治挑戰。

其後先跳著看後面的歷Lb大項,一個講近代的中國共產黨,另一個講近代的東亞國際局勢。

.

最後最後,那些不去認真看教改內容,整天思思念念的國父、中華民國建國,這些中華民國統一中國派的人們所期望的中華民國史在哪邊呢?

歷Ka-Ⅳ-1 探討了中華民國的建立。

其餘 歷Ka-Ⅳ-2 指標探討新時代的文化變遷,歷 Kb-Ⅳ-1則是中華民國早期的外交發展。並且這些很懷念中華民國、很討厭日本人的國旗掛嘴邊支持者可以期待一下歷 Kb-Ⅳ-2 探討二戰日本軍國主義下," 東亞地區人民飽受戰爭之苦的歷程 "。

.

整個國中社會科課綱,其實除了知識內容外,還有一些類似歷史探討的部分,分別是指標大項D、G、J、M、P、R,分別探討

台灣地方史、台灣地方史、以中國為主的晚清以前歷史探討、(東亞近代史)中華民國與中共/日本軍國/東亞各國、(世界史)古代與現代文化的探究、(世界史18世紀以後)現代國家發展的踏查

也就是社會科課綱已經規範好了建議的授課時數,並且額外需要統整與探究,以6個主題、於6個學期,分別在國中三個年級進行活動,上好上滿。

.

吳淡如目前的女兒與同學還在國一,還沒遇到國父是很正常的。以課綱學習內容建議的授課時數進行統計,目前我暫時估計如下:

每學期建議13堂課+1~2堂歷史統整探究,實作課去掉,共78堂課

中國史相關部分:C 7堂、F7堂、H 6堂、I 7堂、K 6堂(大約有1/4為日本軍國史)、L 7堂(大部分為中共史與東亞現代史)。

撇開K 6堂中可能有一部分是日本軍國史、L 7堂全是中華民國以外的現代史,則以中國相關的歷史部分,為C~K共31.5堂左右,佔整個國中歷史比重估為40%;與中華民國相關的歷史部分,為C、I共14堂,佔國中歷史比重估為18%。

我總覺得這個課綱沒台獨到哪裡去,也沒什麼去中國化。

台灣史的部分雖有二二八與白色恐怖,但也沒少談兩岸夾縫之間的金馬處境與中華民國斷交困境。甚至國二還把日本軍國擴張對東亞小國的危害要好好討論一番。

.

補充 - 其他有出現國父的地方 (我自己有教過憑印象列出)

[國小國語]

南一五上 服務人群 (課文第一句)

[國小社會]

翰林五下第三單元 中華民國時期 (電子書內還有長達7分鐘的孫中山介紹影片,結果2019年台灣史沒有放國父還被曲解說年表去中化的可憐出版社)

其他版應該也會提到,還請康南兩家出版社的業務,可在下面留言補充指出 - 大家其實都沒有消滅國父

.

好的,現在哪位政治人物與名嘴作家還想要戰我?

吳淡如 的女兒與同學在台灣史的年表背漏是單純沒用功讀書。

嘉義大學應用歷史系教授 吳昆財 則是要嘛不懂教育,補風就捉影

為什麼要期望國一的學生這學期歷史才剛上而已,

就想看到前幾頁有蔣公看於逆流而上的故事呢?

證據擺在眼前囉,自己恐慌症發作而已。

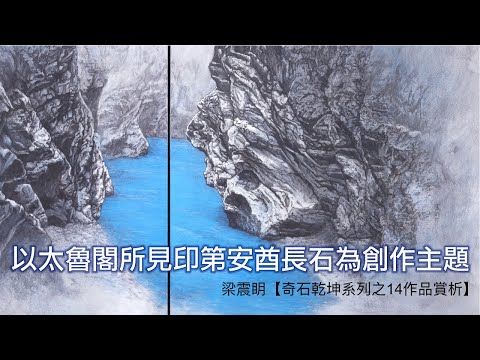

同時也有17部Youtube影片,追蹤數超過1,240的網紅山水畫家的藝術Taiwan Artist World,也在其Youtube影片中提到,#水墨#梁震眀#水墨畫家 鄰近靳珩公園,位於立霧溪與魯丹溪交會處的印第安酋長石,是花蓮太魯閣國家公園相當著名的地質景觀,因視角的錯覺,組構出有如人臉造型的奇石群,矗立在溪畔上,讓人忍不住想多看一眼,好見識這巧奪天工般的自然奇觀。 如何將所畫題材營造出有如太魯閣峽谷那般的視覺強度?藉由台灣各地搜羅...

「近代現代當代」的推薦目錄:

- 關於近代現代當代 在 台灣賦格 Taiwan Fugue Facebook 的精選貼文

- 關於近代現代當代 在 Openbook閱讀誌 Facebook 的最佳貼文

- 關於近代現代當代 在 明周文化 MP Weekly Facebook 的最讚貼文

- 關於近代現代當代 在 山水畫家的藝術Taiwan Artist World Youtube 的最佳貼文

- 關於近代現代當代 在 米大創意 Mita Idea Youtube 的最佳解答

- 關於近代現代當代 在 山水畫家的藝術Taiwan Artist World Youtube 的最讚貼文

- 關於近代現代當代 在 中國近現代史的起點- 看板MdnCNhistory - 批踢踢實業坊 的評價

- 關於近代現代當代 在 Lec10 台灣當代建築專題日本建築的近代化和臺灣建築現代性的 ... 的評價

- 關於近代現代當代 在 台北當代B04 葉世強(1926-2012)是中國近代藝術史難以歸類 ... 的評價

近代現代當代 在 Openbook閱讀誌 Facebook 的最佳貼文

【專訪|#邱常婷《哨譜》】#10年歲月的文字藝術鍛煉場

請諸位快來瞧瞧啊!這位奇人右手寫純文學,左手寫武俠,前腳寫同人,後腳話散文、書評,同時還是位寫著論文的博士生,亦負責教學大學新生的閱讀與寫作哪!

以小說《#新神》獲得2019 Openbook好書獎的作家邱常婷,新作《#哨譜》(聯經出版)融合神話、武俠、歷史小說,透過傳統口說敘事演繹歷史文明的融合和變衍,以大航海時代西班牙人溯淡水河進入臺北之歷史為背景開啟一場奇幻冒險。

寫作範圍涵蓋純文學、兒少文學、科幻小說、奇幻小說的邱常婷,在文字的使用,調度了中國近代小說語言、古典文言文、敘事現代詩、台灣當代語言等,10年來,她將各個時期所嘗試的各種文學技藝、對文字藝術的追求與反叛,以及自己的生命經驗放入這部小說⋯⋯

#從《新神》到《哨譜》👇👇👇

—————

㊯贊助Openbook,參與從台灣土地長出的原創文化

●了解更多:https://lihi1.com/QrPU4

●訂閱電子報:https://lihi1.com/EbuBe

●追蹤Openbook IG:https://goo.gl/Enkzy3

近代現代當代 在 明周文化 MP Weekly Facebook 的最讚貼文

【#魯迅誕辰】今天,是中國近代著名作家 #魯迅 140周年誕辰。1881年9月25日生於浙江紹興,魯迅原名周樟壽,後改名周樹人。1902年,魯迅赴日留學,望以醫學救國;但在日本之見聞,使他認為拯救民族靈魂較救治軀體更為緊迫,決意棄醫從文。

1909年,魯迅回國,先後執教多所學校,同時在文壇嶄露頭角。1911年辛亥革命爆發,雖結束兩千多年封建專制,惟政權落入軍閥之手,腐敗依舊。為推動社會、民俗、思想變革,以陳獨秀為首的知識分子,發起新文化運動,倡導德先生(Democracy)與賽先生(Science)在中國發展;魯迅、胡適、蔡元培、錢玄同、李大釗等均參與其中,《新青年》雜誌則是該運動主要陣地。

1918年,36歲的他首次以「魯迅」為筆名,在《新青年》刊登中國現代文學史上第一篇白話小說──《狂人日記》。其後陸續發表《孔乙己》、《藥》、《故鄉》、《阿Q正傳》、《祝福》等,集結編入《吶喊》、《彷徨》兩部小說集。以筆為刀,魯迅作品擅於諷刺,多針對社會黑暗面、民族劣根性而發;有的隱晦曲折,有的幽默詼諧,有的沉鬱嚴峻,風格靈活。

魯迅一生,寫下約600萬餘字著作,在小說、散文、雜文等成就突出,影響深遠。適逢其誕生140年,不如一起細閱那些流傳甚廣的名言警句。

---

延伸閱讀:

黃碧雲新作 〈商場〉

https://bit.ly/3zj7oLG

淮遠新作及專訪:人在,歷史在

https://bit.ly/2XkbSo8

董啟章新作及專訪:寫當代的小說家

https://bit.ly/3nx0znd

---

◢ 緊貼明周文化 ◣

MeWe:bit.ly/3oCfmuo

Instagram:bit.ly/2TORYuE

YouTube:bit.ly/2klNzmB

Telegram:t.me/mpwchanneldepthreport

#文學 #現代文學 #中國文學 #中國文化 #作家 #小說 #散文 #棄醫從文 #辛亥革命 #新文化運動 #新青年 #德先生 #賽先生 #封建 #吃人 #狂人日記 #阿Q正傳 #祝福 #故鄉 #藥 #孔乙己 #吶喊 #幽默 #諷刺 #周樹人 #我就是我

近代現代當代 在 山水畫家的藝術Taiwan Artist World Youtube 的最佳貼文

#水墨#梁震眀#水墨畫家

鄰近靳珩公園,位於立霧溪與魯丹溪交會處的印第安酋長石,是花蓮太魯閣國家公園相當著名的地質景觀,因視角的錯覺,組構出有如人臉造型的奇石群,矗立在溪畔上,讓人忍不住想多看一眼,好見識這巧奪天工般的自然奇觀。

如何將所畫題材營造出有如太魯閣峽谷那般的視覺強度?藉由台灣各地搜羅的奇石圖像,以小觀大,用貼近藝術的手法,假像虛構的方式,將其搬到近雲山巔處,當想像的連結空間變大,方寸之間的畫面也就有更為大器的可能。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】 國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

近代現代當代 在 米大創意 Mita Idea Youtube 的最佳解答

【 2019海邊的孩子(海の子)-東京Live バンド: 2.0樂團】#とてもお薦め

台湾の「海邊的孩子(海の子)」Liveで観客の人気投票により選ばれた優勝バンド「2.0樂團」が出演!

「2.0樂團」は2019年に開催された音楽イベント「海邊的孩子」のために、台湾原住民であるパイワン族とルカイ族出身の子どもたちが結成しました。女性ボーカル に2本のギター、1つのジャンベだけのシンプルな音楽編成のバンドです。

ライブで前奏が流れ始めステージをライトが照らし、ボーカルのKiviが歌声を会 場に放った瞬間、鳥肌が立ちました。目をつぶってこのもう一杯お代わりしたい歌声を感じます(目をつぶって、もう一度初めから味わいたいような気持ちのいい歌声に全身を包まれるようです)。Kiviが歌うのは現代原住民青年の生き方やライフスタイルを反映する歌詞と、原住民民族の民謡も織り込んだ曲です。

民族の住む地を離れ出稼ぎに行った子供たちに純真の心を忘れないよう込めたメッセージがストレートと伝わってきました。これが代表曲『我想回家(私は家に帰りたい)』を聞いたときの感想です。

Instagramので1.9万人のフォローワーをもつボーカル・ 吳美婷 (Kivi Pasurivai) にインタビューをすると、照れながらこう答えました。

「自分自身はあまり原住民族の言葉を知らないのですが、vuvu(パイワン族 語:お年寄りの意味)は私がパイワン族語で歌うことを好きだと言ってくれるので、vuvuたちのために歌おうと思ったのです」。

Kiviは部落に帰った時のことを思い出しながら話してくれました。vuvuにいつもCD を持っているかと聞かれること。それがきっかけで、Kiveはいつかパイワン族で アルバムを出したいと思っているのです。あまりパイワン族語の歌を歌わない若い 人たちはKiviのLiveを聞いて伝統に関心を持ってくれてパイワン族語で歌を作るようになって嬉しいこともあります。

今はバンドメンバーが別々の地域で暮らしているため、「2.0樂團」の活動は休 みの日限定です。メンバーの家を交代制で練習場所にしています。郷愁、日々のストレス、伝統音楽をテーマにした曲作りです。

Kiviからは原住民族の近代発展の縮図を見ることができるでしょう。部族の伝統儀式や文化が消えていく。家族の暮らすホームタウンを出て新しい場所で生活している。 どれも私たちはコントロールできないですが、私たちができることもあります。それはテクノロジーやSNSを駆使し、各原住民族のカルチャーネットワーク作りや、自分の部族だけでなく各族の壁を超え、もっともっとたくさんの方に音楽レッスン― 伝統古謡か創作ポップソング-に参加してもらうこともできるはずです。現代のあらゆる方法で交流を広げ、文化を受け継いでいきたいです。

「海邊的孩子」が始まったころ、原住民アミ族出身のミュージシャン「スミン」 は部落の子供たちを連れて日本の各地でツアーを開催しました。

2017年には原住民出身メンバーによるバンド「 Mafana 樂團」は沖縄市で開催していた「Music Town音市場のステージ」に日本のTHE SAKISHIMA Meeting、KACHIMBA4と一 緒に出演したし。

2018年、「スミン」は「 嵐馨樂團」と一緒に台湾の東海岸の 声を日本の首都に届けました。

2019年に2.0樂團は海邊的孩子スピリットを受け継い で、歴代の原住民族の先輩たち(海邊的孩子の歴代参加者)、そして台湾オーディエンスの祝福を受け、ついに東京は青山の「月見ル君想フ(ライブハウ ス)」に出演します。ぜひ、台湾原住民出身アーティストのカルチャーや体験しましょう。

出演アーティスト|2.0樂團、 Suming 舒米恩 スミン、 高偉勛-Shan Hay

時間|2019年9月15日 (日) 開場19:00 /開演19:30

場所| 青山 月見ル君想フ(ライブハウス)

ticket|前売 3,800円 当日 4,300円(共にドリンク代600円別)

チケット予約(購票網址)|http://uminoko19.peatix.com

公式サイト|https://www.wawanoliyal.com/

【9/15 海邊的孩子-東京公演 Band Intro: 2.0樂團】#鄭重推薦

由台灣海邊的孩子演唱會票選出來的優勝:2.0樂團 來自台灣原住民排灣族及魯凱族的孩子們,因2019年海邊的孩子而成軍的2.0樂團,簡單的音樂編制,二把吉他、一組非洲鼓,當前奏一下,絢爛的燈光開始綻放,Kivi的聲線一出,雞皮疙瘩的一刻忍不住閉上雙眼感受想續杯的歌聲,聽著歌詞反映當代原住民青年生活的創作,穿插原住民族民謠於其中,提醒在外打拚的遊子,仍要保持赤子之心,這是海 編聽《我想回家》的感覺。

還記得海編之前訪問2.0樂團主唱—吳美婷 (Kivi Pasurivai),年僅21歲、Instagram粉絲人數超過1.9萬,Kivi帶著幾分青春才有的羞澀回應著。

「自己不太會說族語,剛好vuvu(排灣族語:年長者之意)喜歡聽我唱族語歌,那我就唱 給他們聽。」

Kivi憶起每次回部落,vuvu都會問有沒有CD可以播放來聽,也讓Kivi未來想要出張族語傳 唱專輯。開心的是,鮮少唱族語歌的年輕人,在聽完Kivi演出後,也開始關注傳統、以及 創作的族語歌曲。

因團員四散各地,2.0樂團平常也只能在假日,輪流到各自的住處練團。創作內容,不外 乎是思鄉、現實生活的壓力、以及傳統歌謠的改編。

從Kivi身上,似乎看到了原住民族近代發展的縮影:部落傳統祭儀與文化的消逝、離鄉背 井旅外生活,都是我們不能控制的;但我們可以做的,是運用科技、運用社群,重新建立文化網絡。不只是自己的族群,音樂上的學習—不管是傳統古調或流行創作—更可跨 越族群的藩籬,讓更多人一起參與,用現代的方式交流、傳承文化。

回想海邊的孩子早期,Suming 舒米恩帶著部落的弟弟妹妹,在日本幾個大城市巡迴演出。

2017年,Mafana 樂團在沖繩市的Music Town音市場,與日本的THE SAKISHIMA Meeting、KACHIMBA4,同台演出。

2018年,嵐馨樂團與Suming,將臺灣的東海岸之聲,帶到了日本首都。

2019年,2.0樂團將承襲海邊的子的精神,帶著歷屆學長姐(歷年海邊的還子參賽者) 及台灣觀眾的祝福,再次前往東京青山 月見ル君想フ(ライブハウス),一起來感受台 灣原住民當代音樂人對文化傳承及生命情感。

#台湾先住民 #青山月見ル君想フ #民謡 #ロック #ヒップポップ #ルカイ族 #プユマ族 #アミ族 #海の子 #台灣原住民 #東京月見 #演唱會 #民謠 #搖滾 #饒舌 #排灣族 #魯凱族 #卑南族 #阿美族 #Taiwanese #Aborigines #Indigenous #Tribe #Vibe #Tokyo #Concert #Folk #Rock #Rap #Paiwan #Rukai #Bainan #Amis #Wawanoliyal #Seeyousoon #20190915東京海邊的孩子 #2點零樂團 #2點0Band #KiviPasurivai #杜花兒 #LrimwasaneLridraukane #尚文 #MadririsiThudralrimau #陳昊 #LripunuPacekele #矮 #我原創我驕傲 #優勝大獎

近代現代當代 在 山水畫家的藝術Taiwan Artist World Youtube 的最讚貼文

#art #inkart #painting

龍洞岬灣是台灣北部規模最大的岩場,因為整個海岸地形如蟠龍捲曲纏繞,從龍頭到龍尾就像一道弧形,形成洞穴般的港灣,故稱「龍洞」,而此作正是描寫該處最引人入勝景觀的代表作品之一,現為私人收藏。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】

國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

近代現代當代 在 Lec10 台灣當代建築專題日本建築的近代化和臺灣建築現代性的 ... 的推薦與評價

授課教師:建築研究所王俊雄老師課程資訊:http://ocw.nctu.edu.tw/course_detail.php?bgid=5&gid=0&nid=437授權條款:Creative Commons BY-NC-SA更多 ... ... <看更多>

近代現代當代 在 台北當代B04 葉世強(1926-2012)是中國近代藝術史難以歸類 ... 的推薦與評價

79 views, 6 likes, 0 loves, 0 comments, 0 shares, Facebook Watch Videos from Hanart TZ Gallery: 葉世強| 台北 當代 B04... ... <看更多>

近代現代當代 在 中國近現代史的起點- 看板MdnCNhistory - 批踢踢實業坊 的推薦與評價

根據我所知道的分期方式與我認為可以參考的起始點,大概整理如下:

(一) 從1368明太祖朱元璋建立明朝以後就決定了中國的財政經濟格局

,故以明朝建國為近代史的起點,因此後來直到民國中國的傳統

政治經濟社會佈局都受此影響,決定了此後中國500年的命運,

代表性學說為黃仁宇:中國近五百年歷史為一元論。

(二) 從1644年清朝入關以後,即為「現代中國」的起點,這派史家希望

透過釐清中國近代發展脈絡的過程,尋找出位於中國地區統治政權

(包括明、清、國府與中共)長期以來都必須面臨的問題,並進而

說明四個政體所慣用處理方式與統治技巧。此類分期的代表性學說

為史景遷的追尋現代中國與徐中約的中國近代史。

(三) 1793年英使馬嘎爾尼來華與乾隆會面,是中國與西方近代海洋強權

的第一次中央級官方接觸,也是西方史學界通說的中國近代史起點

,台灣代表性著作是中研院促成的近200年中國史研究。不過要小

抱怨一下的是,張玉法的民國篇與陳永發的中共篇都已出再版了,

劉廣京老兒的晚清篇還沒看到。

(四) 1840年鴉片戰爭爆發,是中國與西方第一次在軍事與外交上正面

對決衝突,也簽下了中國第一個不平等條約。因此是中國近代史

的傳統認定起點,代表性學說為郭廷以的近代中國史綱與范文瀾

的中國近代史。此說也是多數國民黨系學者認定的中國近代史起

點,台灣過去的國編版教科書也採此說。

(五) 1850年太平天國起事意圖推翻滿清,這場事件造反的一方引據了

西方的宗教思想,鎮壓的一方使用了西方的軍事科技,因此這場

太平天國戰爭也是中國內部上下階層與西方的三面賽局結果。而

中共官方史觀認定20世紀中國共產革命的前奏就是之前的近代三

大革命:因此如果採中國近代長期革命的觀點,也可將此點認定

為中國近代史起點,代表性學說為孔飛力先生的看法。管見以為

此點較合理,具體原因將另文敘明。

(六) 1894年甲午戰爭爆發,並且以中國的全面慘敗告終。梁啟超所說

:“吾國四千餘年大夢之喚醒,實自甲午戰敗割臺灣償二百兆以

後始也。”因此各種訴諸於政治體制改革與革命的群眾運動大興

,決定了後來一個多世紀中國致政體制的變局,因此也可以視為

中國近代史的起點。

(七) 1900年庚子國變,除了這剛好是20世紀的起點以外,因為此事後

清廷下決心立憲,從此中國的中央主政者開始決心走向西方式的

政府結構,因此也是可以被視為中國近代史的起點。

(八) 1911年辛亥革命民國建立,兩千餘年的帝制傾覆於一夕,中國的

政府正式在外在徹底變成西方式的國家結構,故也有許多學者以

此為中國現代史的起點。

一點不合於學術格式的淺見,還需要各位先進的努力幫助。XD

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

◆ From: 210.69.13.1

... <看更多>